6月ひと月で100回以上のサポートをしました!

Smileういんず新年度の6月。開始早々たくさんの依頼が舞い込みました。

2025年度は市教委委託事業が開始する予定でしたが、まだ開始のめどはたっていません。今まで通りSmileういんずの担当不在サポートとして依頼を受けています。

6月は修学旅行もたけなわ!保健室担当不在サポートの依頼がたくさん届きます。担任や支援員不在のサポートに加え、特別支援学校や中学校からの依頼も増えています。なんと6月は100回以上のサポートを行いました。

学校の人手不足は深刻で、先日は新聞でも一面に取り上げられました。そんな中、サポートに行った学校からは、「いつもお世話になっています。学校が大変なときに安心して任せることができます。とても助かっています。」という声をいただきます。サポーターからは「ありがとうと言われると自分も少しは役に立っていると思い、やりがいを感じます。」というような感想を聞きます。

Smileういんずは、人手不足でますます多忙な学校の手助けが少しでもできるように、今年度も活動を続けていきます。

「自信アップサポート」アンケートのまとめ

<ろうきん〉働く人と子どもの明日を応援プロジェクト2024「笑顔で進級!自信アップサポート事業」>は昨

年12月~2月に延べ47校151回実施しました。73名の方からアンケートにご協力いただきました。

下記にアンケート結果と記述回答の一部を紹介します。

冬休みみずほキッズらんど に参加しました

2024年12月27日「中野小屋地区冬休みみずほキッズらんど」に参加し、子どもたちをサポートしました。これは西区支え合いのしくみづくり会議様が主催し、子どもの居場所づくりや小中・多世代の交流、学習支援を目的に、中野小屋地区の3つの小中学校の生徒や児童を対象に行われたイベントです。

当日はあいにくの小雨模様。インフルエンザの流行も気になりましたが35人もの児童生徒が集まりました。めんこなどの昔の遊びや、室内ゲーム、車いす体験、新聞紙エアドーム作り、学習(宿題)会などのいろいろな活動が行われました。Smileういんずは学生さんと一緒に、学習支援を行いました。

参加したサポーターからは、

・中学生の学習支援のお手伝いは難しかったけど、楽しかったです。

・中学生のサポートは初めてで新鮮でした。

という声が届いています。

健康福祉課や公民館が主催する活動のお手伝いができたことは

私たちSmileういんずにとって活動の幅を広げるいい機会になり

ました。

『10周年を祝う会』を開催しました

Smileういんずは今年で活動を開始してから10周年を迎えました。去る11月16日(土)アートホテル新潟駅前でたくさんの方々と一緒に10周年をお祝いしました。

理事長挨拶で皆様への感謝の言葉を伝えた後、県退職校長会副会長川端弘実先生からお祝いの言葉をいただきました。乾杯のご発声は新潟市教育次長の丸山明生様。「Smileういんずは新潟市の自慢」と過分なお言葉をいただきました。

その後、「10年の歩み」を放映しました。そして楽しい語らいが続きます。テーブルスピーチもいただきました。最後にみんなで歌を歌いました。

皆様とともに10年の節目をお祝いすることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。次のステップに向けてこれからも前に進んでいきます。今後ともよろしくお願いいたします。

<参加者の声>

・10年間の熱意が伝わる良い会でした。Smileういんずの思いやりの心と実行力を感じました。

・続ける中での様々な苦労と困難、多忙の学校で踏ん張る先生たちを助けたいという思いが伝わる動画でした。

・心のこもったあたたかな会でした。理事長はじめスタッフの皆様の志の高さと優しさの賜物と感じました。

新規事業「笑顔で進級!自信アップサポート」がもうすぐ始まります!

12月から、2024年度の新規事業「笑顔で進級!自信アップサポート」を始めます(申込みは11月から)。この事業は、学年末に個々の子どもたちを丁寧に見守ることで、子どもたちが自信をもって進級できるようにサポートすることを目的としています。新潟県労働金庫様の助成事業のため無料で行います。

事業開始に当たり、今までいろいろな広報活動をしてきました。

サポートの打合せで学校に伺った折に管理職の先生に説明させていただいたり、提供会員連絡会でサポーターに趣旨や実施方法を説明したりしました。また、申込み開始が迫る10月18日には、地区別教頭会で説明をさせていただきました。8つの地区会場に事務局員が分かれて伺いました。教頭先生方は熱心に聞いてくださり、各会場から質問が出されました。質問と答えを紹介します。

Q:このサポートは特別支援学級も対象ですか?

A:クラスサポートと同様の内容と考えているので、対象にはしていません。人手が必要な時には、不在サポートに申し込んでください。

Q:給食準備を手伝って欲しいのですが、お願いできますか?

A:午前9時から給食準備前までのサポートを考えています。個別指導を目的としておりますので給食準備のサポートは今回は行いません。また、冬季のため交通事情が悪くなることも考えられます。短い時間のサポートとなりますがご了承ください。

Q:早く申し込んだ順からサポートに入るのですか?

A:そんなことはありません。できるだけ全ての要請に応えたいのですが、助成金の予算の範囲内で行いますので、お応えできないこともあります。

Q:4回が2か月続くと、翌月はサポートが無しになるということはありますか?

A:ありません。しかし、応募が多いと資金が足りるか心配です。

救命救急法のミニ研修を行いました

2024年度第1回提供会員連絡会を、6月30日、29名が参加して行いました。今回は、いつもの情報交換の他に、救急救命法のミニ研修も行いました。

水泳授業も始まっています。また、給食中に、ものをつまらせて子どもが亡くなるという痛ましい事件が起こったことも記憶に新しいこの頃です。会員の中から、救命法の講習をやってほしいと言う声があがり、ミニ研修を計画しました。

今回は、 急な計画変更だったのでDVDの鑑賞という形での研修となりました。初めに、「心肺蘇生とAEDの使い方」を見ました。現役のころは、毎年講習を受けていたのですが、ここしばらくは受けていません。心肺蘇生の手順が映し出されると、「ああ、そうだった。」とうなずく会員がたくさんいました。覚えているようでも忘れていたこともあり、再確認するいい機会になりました。心肺蘇生を行うために患者の胸をはだけさせるシーンでは、「タオルや衣服などで身体を覆うなど、患者の尊厳を傷つけないような工夫をすることも大切です」と言うメッセージが流れ、なるほどと思いました。また、新しい型のAEDの紹介もあり、使い方が分かったのでとてもよかったです。

続いて、気道異物の除去、熱中症の応急処置の仕方を見ました。 熱中症にかかった人に、飲み水を与える際にはぬるま湯の方がよいというメッセージに、「ええ?そうなんだ。」という声も聞かれました。

水泳授業が盛んに行われるこの時期に、心肺蘇生の手順を確認できたことは、サポート中に大切なお子さんを預かる私たちにとって大変有意義な時間となりました。

学校支援の取組が少しずつ広がっています

学校多忙化解消への希望が少し見えてきました。うれしい取組を二つ紹介します。

一つ目は、元教員の皆さんの取組です。Smileういんずと同じように、学校に入って先生方のお手伝いをしたいと考えている兵庫県の元教員の方から、問い合わせが数回あり、5月には数人の方で視察に来られました。

「最初の段階ではどのようにして会員を募集されたのですか?」「学校との打合せをするときのマニュアルはどのようなものですか?」「依頼書、報告書やアンケート等文書の見本をいただけますか?」など、質問が具体的です。

私たちは、質問に答えたり、初期のころの規約やモニタリングチラシなどを送付したりしていました。 視察当日には実際の文書やプレゼン等を見ながらSmileういんずの取組を説明しました。熱心にメモを取りながら聞いてくださいました。今年度から学校へのモニタリングを開始するそうです。

二つ目は、新潟市の濁川小学校さんの取組です。濁川小学校学習支援アシスタント(通称:濁小Smileういんず)を2024年度から発足しました。

教員の出張や、研修等に関わって生じるクラスの自習監督や学習支援を、学校の近隣に在住している教職経験者や教員免許所有者にやってもらうという内容です。4月から実施し、好評を得ているそうです。

今後、この取り組みが広がっていくことを願っていますと校長先生はおっしゃっていました。

学校の忙しさを何とか助けたいと考えている人々の輪が広がっていること、そして、活動が具体的になり実行されていること、うれしい限りです。

高校生からの質問状~学校多忙化解消への道は困難?~

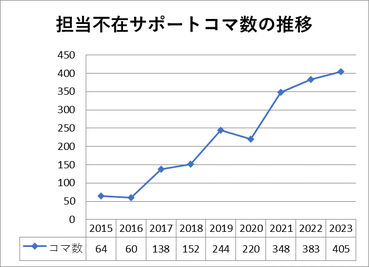

右のグラフはSmileういんずが過去10年間に行った担当不在サポート校数の推移を表したものです。コロナ禍で、休校やリモート授業などが続いた2020年を除くと年々増えています。学校多忙化の解消はなかなか難しいようです。

昨年、探究授業の一環として教師の過重労働問題を研究している関東の高校生から、自分たちの市周辺には教員をサポートする団体はほとんど見当たらないので、Smileういんずにいくつか質問をしたいというメッセージが届きました。

その中から一つを紹介します。

Q活動を始めるにあたって困難だったことはありますか?

私たちはなぜSmileういんずさんのような取り組みがあまり浸透していないか疑問に

思っています。そのため、何か困難があるものなのかと思いました。取組が全国に広がって行かない原因をどうお考えですか?(一部抜粋)

A

活動を始める時、先行事例を調べましたが全国に例はなく、公教育のただ中に民間団体が入っていくことは簡単ではないと思いました。そこで知り合いを通じて設置者である新潟市教育委員会と話し合いをしました。ボランティアなら、と許可が出ましたが、私たちはサポーターに交通費くらいは払いたいと思っていましたので資金をどう確保するかが大きな問題でした。様々な人と会い、セミナーにも参加し、Smileういんずの仕組みを作りました。活動に賛同してくれる賛助会員から入るお金を活動費の基にして少しずつ活動を広げてきました。学校からお金をもらわないのでサポートに入れば入るほど活動費が足りなくなります。依頼は毎年右肩上がりに増えているので、活動費確保は今も私たちの大きな課題です。

全国に広がらないのはなぜか、とお尋ねの件ですが、私どもの事務局には近隣市町村ばかりでなく全国各地から問い合わせや視察が年に数件あります。その地域にあった方法で少しずつ学校を支援する活動が広がってくれたらと期待しているところです。上述したように、仕組み作りが大変なので、私どものノウハウで役に立つところがあればいつでもお話する用意があります。

サポートが広がらない理由。皆さんはどう考えますか?それにしても、問題を掘り下げて考えている高校生がいることに未来への

希望が湧いてきます。

新潟県労働金庫様から寄付金をいただきました

新潟県労働金庫様が行う「〈ろうきん〉働く人と子どもの明日を応援プロジェクト2024」という取組においてSmileういんずが選ばれ、寄付金をいただけることになりました。

先日、贈呈式が行われ、理事長様から寄付金をいただきました。

寄付金をもとにSmileういんずでは、「笑顔で進級!自信アップサポート事業」を計画しています。学年末に授業の中で個々の子どもを丁寧に見守ることで、子どもたちが学習の理解を深め自信をもって進級できるようにすることを目的に進めていきます。

提供会員連絡会で情報交換をしました

2024年1月28日(日)黒埼北部公民館で第4回提供会員連絡会を開催しました。24名の参加者で、サポートの情報交換をしました。内容を紹介します。

・クラスサポートに行っても役に立てているのだろうかと不安になる。担任の先生や職員の方に感謝の言葉をもらうとほっとする。

・どこの学校に行っても休みの先生がいて級外の先生が入っている。Smileういんずが入ってくれることで本当に助かっているという声をきいた。

・1月1日の地震との関連で・・サポートに行ったときに地震が起きたらということも考えておくことが必要だと思った。(サポートに行ったときに避難場所までの経路、インターホンの位置、教室内の道具が落ちてこないかなどを確認しておくなど。)

・当日の打合せについて、朝、教務主任と打合せをするが児童の様子を把握してないときがあって難しい。できれば前もって担任と電話で事前に児童の状況、特に注意してみなければならない児童について聞いておきたい。

・不在サポートに入って大変なときは無理せず隣の学級の担任や管理職にお願いするのがよい。

・今、学校ではいろいろな感染症が流行っていて学級閉鎖が相変わらずある。まだマスクを着用していった方がいいと思う。

・教科によって先生がかわるという学校があった。いろいろな先生と接する、学ぶという機会は児童にも先生にもいいなと思った。

・特別支援学校でのサポートでは学ぶことが多い。個をよく見て支援方法を考え実践している。退職してからではなく現職の若いうちに支援学校で学ぶ機会があったらよかったと思った。

・児童が落ち着くまでずっと一緒に水遊びをしてやった。普段その児童にゆっくり相手をしてやれない担任にとっても児童にとってもサポーターはありがたい存在なのかなと思った。

・音楽の時間、何もしない男子児童がいた。担任がその児童に特別に役割を与えてほかの児童から認められるようにしたらよくなってきた。自分が役に立っていると思うようになり変わってきた。担任の先生はよく子どもをみていて、さすがだと思った。

ミニ講演会「香港レポート」開催

2023年6月26日、提供会員連絡会で、前事務局長の渡辺淳子さんから講演をしていただきました。渡辺さんはSmileういんずにきた依頼に応えて、昨年度半年間、香港日本人学校に勤務されました。その時体験されたことを6枚の写真をもとにクイズ形式にして、楽しく分かりやすくお話してくださいました。

まず、6枚の写真が提示されました。特に興味をもった写真にフロアーから手を挙げてもらい、多い順に説明してくださいました。その中から、学校と飲茶の話を少し紹介します。

香港の学校では、渡辺さんは音楽担当の先生。全校全てのクラスの音楽を受け持ちました。ハロウィンの日には教師も子どもも仮装して1日を過ごすのだそうです。強制ではないので制服で過ごす子もいるそうです。日本では考えられませんね。

本場の飲茶の話も聞きました。レストランに入ると大きなボールが出てくるのですが、それは何とお茶碗を洗うためのものだそうです。「自己責任で食器を洗う。茶葉の埃落とし。食器を温める。」こんな理由からの習慣だそうです。

この他にもたくさんのお話をしてくださいました。異文化に触れることができた楽しい時間でした。

チャリティーバザーを開催しました

いつも頭を悩ましているのが活動費の捻出です。2023年度はチャリティーバザーという形で、いろいろなバザーに取り組み、少しでも活動費を捻出したいと考えています。

そこで、まず行ったのが花の苗のチャリティーバザーです。提供会員さんの伝手で、花農家から苗がたくさん集まりました。色とりどりに並んだ花の苗に、参加した提供会員さんたちは大喜び。どんどん手が伸び、あっという間に完売でした。

今後もいろいろな形でバザーを行い、活動費を捻出していきたいです。

いろいろな問い合わせが増えています!

Smileういんずの活動の様子をTVで紹介していただいてから(2022年7月21日:TeNYテレビ新潟、同12月19日:日本テレビ)いろいろな問い合わせが増えています。

〇大阪市在住ですが、学校をサポートする会員になれますか?

〇東京の小学校教員です。人手が足りなくて困っています。東京にもSmileういんずのような団体があったら紹介してください。

また、HP等をご覧になって連絡をくださる方もいらっしゃいます。他県の教員や元教員、教育系の書籍を出版された方から、仕組みやサポートの様子を知りたい、視察に行きたい等ご依頼もありました。また、賛同してくださった複数の民間会社から資金集めのサポートをしたいとか、協力し合えることはないか探りたい、等のお話もありました。

学校現場を学校以外のところから手助けする活動が全国に広がり、子どもたちの笑顔が増えていくといいですね。

情報交換をしました!

Smileういんずでは提供会員連絡会を年に5回開催しています。そこでは、会員同士がサポートを行って感じたことなどを気軽に話し合っています。例えば、下記のようなことが話題になりました。

〇サポート開始時刻が登校時間と重なり、通勤の車が児童に接触しそうになってヒヤリとしました。→開始時刻を1時間目以降にずらしてもらうこにしました。

〇打合せの時間がなく、学習計画が分からないことがありました。課題を少し多く出していただくと早く終わった児童に渡すことができるし、解答があれば、みんなで答え合わせをすることができます。

これからも学校と相談し、より良いサポートをめざしたいと思います。

保健室研修を実施しました!

2022年8月28日(日)黒崎市民会館で提供会員連絡会を行いました。明鏡高校養護教諭の佐藤葉子様から「最近の保健室事情『こんな時どうする?』」という演題でご講演いただきました。

擦り傷や、打撲の手当てについて、ていねいに説明してもらい、これなら私たちにもできると自信をもつことができました。ワンランク上の手当てについても、具体的に対応の仕方を示唆してもらい、参考になりました。

参加した会員からは、次のような声が聞かれました。

・アレルギー対応の難しさを身に染みて実感しました。

・「偏見をもたず、その日の状態について丁寧に対応す る。」といういいお話を聞き、勉強になりました。

今後のサポートに生かしていきます。

佐藤先生ありがとうございました。